Molto è stato fatto, molto resta da fare. Le razze autoctone sono fondamentalmente in sicurezza e con esse la preziosissima biodiversità che hanno nel loro corredo genetico. Esistono ancora, tuttavia, alcuni fattori di rischio: la consanguineità, in primo luogo, e poi la fragilità economica ed organizzativa di numerosi allevamenti semibradi di piccole dimensioni.

È la sintesi del pensiero di Maurizio Gallo, direttore nazionale di Anas, l’associazione dei suinicoltori che ormai 21 anni fa ha preso sotto la sua ala le varietà tradizionali italiane, ottenendo tangibili e significativi risultati. Parlare con lui equivale a fare un corso intensivo sul passato e il futuro di queste razze di suini, giunte sull’orlo dell’estinzione e ora tornate a nuova vita.

Due anni dopo aver deciso di dedicare uno spazio fisso a questo affascinante mondo, e dopo aver intervistato decine di allevatori e dato conto di diversi tentativi di recupero o costituzione di razze che imitino quelle ormai scomparse, abbiamo insomma pensato che fosse doveroso fare il punto della situazione, per capire dove siamo arrivati e cosa resta da fare per trasformare questa bellissima avventura in una branca della suinicoltura a tutti gli effetti, con una dignità economica che la renda un’alternativa d’interesse per alcuni territori italiani. L’Anas, e il suo direttore in particolare, ci sono sembrati l’interlocutore naturale per questo riepilogo.

Ventun anni appassionanti

Il recupero delle razze autoctone superstiti iniziò, per essere precisi, ben prima del 2001. «La prima iniziativa – ci conferma Gallo – fu il recupero della Cinta Senese, avviato nel 1997 anche grazie all’iniziativa della regione Toscana, che incaricò l’associazione locale degli allevatori di censirne gli esemplari rimasti.

Sull’onda di quell’esperienza, quattro anni dopo avviammo il salvataggio di altre quattro razze tipiche: Mora Romagnola, Casertana, Apulo-Calabrese e Nero Siciliano, spesso noto come Nero dei Nebrodi. Il progetto relativo al suino Sardo, considerato razza autoctona con variabilità originaria e non frutto di meticciamento, fu invece avviato nel 2006».

Questo esaurisce il panorama delle varietà tipiche italiane?

«Sì, almeno di quelle che restano. Sono le razze per le quali è stato possibile salvare la variabilità residua superstite. Per molte altre, allevate nel nostro Paese fino agli inizi del Novecento, è stata purtroppo sancita l’estinzione».

Dove siamo arrivati

Sono passati oltre vent’anni da quando iniziaste questo piano di preservazione. A che punto siamo? Possiamo dire che tutte le razze storiche non estinte sono in sicurezza?

«In linea di massima sì, anche se dobbiamo sempre ricordare che, stanti i numeri ridotti di riproduttori e anche di allevatori, esiste sempre un margine di rischio. Ciononostante, è innegabile che quando iniziammo fossimo messi molto peggio: avevamo pochi esemplari e pochissimi allevamenti attivi. Aspetto, quest’ultimo, che rappresenta un grosso fattore di rischio, soprattutto se consideriamo che questi allevamenti sono generalmente di piccole o piccolissime dimensioni e sono pertanto meno solidi, sotto il profilo economico e del patrimonio genetico, rispetto ad attività più intensive.

In molti casi – ricorda ancora Gallo – avevamo meno di dieci allevatori per una determinata razza. Anche il numero di riproduttori era estremamente ridotto: si consideri che, per la Mora Romagnola, soltanto tre animali danno metà della variabilità genetica della razza. Progressivamente, con pazienza e lavoro siamo riusciti sia ad aumentare i riproduttori, sia a coinvolgere più allevatori. Oggi la Cinta Senese conta un centinaio di aziende. Sono anche di più se guardiamo a varietà come l’Apulo-Calabrese e il Nero Siciliano, ma anche le razze con vincoli geografici stringenti, come per esempio Casertana e Mora Romagnola, hanno almeno una trentina di allevamenti ciascuna, valore che potremmo considerare il limite minimo di sicurezza contro il pericolo di estinzione».

Dunque, siamo tranquilli?

«Possiamo dire che tutte le razze sono, oggi, in sicurezza. Tuttavia, il fatto che la situazione sia sotto controllo non esclude che possa nuovamente precipitare, data la fragilità congenita in realtà di piccola dimensione, situate in aree marginali e che praticano generalmente un allevamento semi-brado».

I pericoli rimanenti

Con un numero di riproduttori così esiguo – ci riferiamo agli inizi dei progetti di recupero, soprattutto – la variabilità genetica è forzatamente ridotta.

«La consanguineità è il problema principale per tutte queste razze, fatta eccezione per il Nero Siciliano, che per tipo di allevamento e condizioni orografiche era ancora presente quando iniziammo il recupero, in parecchi esemplari». Di conseguenza, prosegue Gallo, Anas si è impegnata al massimo per ridurre la consanguineità – con la pianificazione degli accoppiamenti – e per conservare la variabilità genetica. «Abbiamo fatto un lavoro accurato di registrazione dei dati genealogici e dei parti, grazie al quale è stato possibile consolidare le genealogie. Per la Cinta Senese siamo ormai a undici generazioni registrate, ma anche le altre razze dispongono di documentazione per almeno sei o sette generazioni. Ciò permette di stimare la consanguineità degli accoppiamenti e mettere in atto accorgimenti per ridurla o almeno contenerla».

Che tipo di accorgimenti?

«Il primo è mantenere un alto rapporto tra verri e scrofe: una scelta antieconomica, se vogliamo, ma necessaria in questa particolare situazione. Mediamente, abbiamo un rapporto verro-scrofa di uno a cinque, reso possibile dalla dimensione contenuta degli allevamenti e dal fatto che abbiamo stabilito, accanto al divieto di praticare inseminazione artificiale, la presenza obbligatoria di almeno un verro per ogni azienda zootecnica. Un principio su cui, negli anni, siamo stati molto rigorosi e che ha portato risultati concreti». In aggiunta, precisa il direttore, i tecnici Anas propongono agli allevatori piani di accoppiamento, con un elenco dei verri che, se utilizzati, consentono di mantenere stabile la consanguineità, se non di ridurla. «Grazie a queste iniziative, abbiamo ottenuto che circa il 70% degli accoppiamenti nella Cinta Senese avvenga con verri provenienti da altri allevamenti. Nelle altre razze siamo attorno al 40-50%: comunque un buon valore, nonché indice di attenzione e consapevolezza da parte degli allevatori.

La consanguineità, non dimentichiamolo, è pericolosa per la preservazione delle razze, in quanto deprime le funzioni riproduttive, facilita la comparsa di difetti congeniti e riduce la necessaria variabilità genetica della popolazione». La razza con la consanguineità più alta, conclude Gallo, è oggi la Mora Romagnola. «Tuttavia, da ormai dieci anni l’abbiamo stabilizzata su valori vicini al 40%, con una tendenza alla diminuzione, grazie a un’attenta gestione della riproduzione».

Lavorare con la genomica

Un aspetto importante, per rilanciare e conservare una razza andata quasi estinta, è la preservazione dei suoi caratteri peculiari. «In quest’ambito abbiamo fatto un grosso lavoro per la caratterizzazione fenotipica e genetica, in base agli standard noti e fissati per ciascuna razza. Un lavoro tutt’ora in corso, ma che ha già ottenuto risultati importanti. La genomica – spiega il direttore di Anas – ci ha aiutati a individuare geni e marcatori del Dna associati a elementi caratterizzanti come il colore del mantello, la quantità di setole, eccetera. Grazie a queste informazioni riusciamo a fissare i caratteri distintivi di ciascuna razza».

Significativo il caso della Cinta Senese, per la quale, grazie a una ricerca dell’università di Bologna in collaborazione con Anas, è stato individuato il gene responsabile della caratteristica fascia bianca. Grazie a questa scoperta è possibile scegliere i riproduttori che presentano il gene e ottenere il consolidamento della fascia in tutti gli esemplari di Cinta. «Azioni analoghe si stanno portando avanti per il colore rosso bruno della Mora Romagnola e per il nero delle razze con mantello uniformemente nero, dalle quali stiamo progressivamente escludendo gli animali portatori di alleli rossi o pezzati. Per la Casertana, invece, si deve lavorare sul mantello, che tradizionalmente presenta pochissime setole. Abbiamo trovato un gene promettente e nel 2023 attueremo un massiccio campionamento, mirato a ottenere ulteriori conferme in questo senso, fermo restando che dalla situazione iniziale a oggi si sono già fatti molti progressi».

L’attenzione di Anas per i fenotipi ed i genotipi non è un fattore di autocompiacimento per genetisti, a giustificarla vi sono motivazioni assai concrete. «La caratterizzazione – spiega infatti Maurizio Gallo – aiuta la tracciabilità dei prodotti ed è anche un elemento importante nella prevenzione di comportamenti sleali».

Dal salvataggio allo sviluppo

Quello della contraffazione è un tema molto sentito: le varietà autoctone sono in un certo senso di moda e i consumatori le cercano per la qualità che offrono. Vi sono però troppi casi di falsi suini tipici, che recano danno alla categoria. «Si tratta di un comportamento contrario alle leggi. Ricordiamo che l’uso delle denominazioni di razza è limitato ad animali che sono iscritti al Libro Genealogico e la cui provenienza sia verificata. Per questo motivo esiste l’attestato di origine: lo forniamo per ogni capo macellato, dietro richiesta da parte dell’allevatore con indicazione del numero di matricola auricolare». Frodi a parte, resta il problema di trasformare l’allevamento delle varietà storiche da pura testimonianza o opera preservazione della biodiversità in attività economica vera e propria, con un margine di profitto tale da incentivare la nascita di nuove imprese. «Senza dubbio, questo è necessario e rappresenta anche la miglior arma contro il pericolo di estinzione delle razze. Il problema principale, a mio avviso, è la dimensione estremamente piccola degli allevamenti: sono perfettamente dimensionati per la produzione di animali da vendere al dettaglio o in un agriturismo, ma del tutto inadeguati a soddisfare un mercato più ampio, seppur sempre in un ambito di nicchia».

Cosa si potrebbe fare?

«Sarebbe necessaria un’azione di coordinamento tra queste micro-imprese per ottenere dei flussi in grado di intercettare una domanda più ampia».

Per esempio dei consorzi?

«L’esperienza consortile, in Italia, non ha dato sempre i risultati sperati. Cinta Senese a parte, ovviamente. Ma intendo qualcosa del genere, sì. Anas si occupa dell’attuazione dei programmi genetici e mette a disposizione i dati necessari per la tracciabilità e certificazione del prodotto, ma non può mettersi a organizzare l’attività delle imprese. Forse, qualche input potrebbe venire da parte delle regioni. Penso, per esempio, a strumenti come i Psr, che hanno un forte potere di indirizzo. Oppure a contratti di filiera che mettano assieme allevatori, trasformatori e rivenditori, creando i presupposti per lo sviluppo commerciale ed economico di territori spesso svantaggiati».

Una soluzione potrebbe essere quella di rendere più intensivi gli allevamenti. Per esempio, privilegiando la stabulazione fissa, il controllo dei parti e uno svezzamento protetto.

«È possibile allevare razze autoctone con metodiche intensive o semi-intensive, ma la larga parte degli allevamenti attuali applica forme estensive con lo stato semi-brado, anche per una questione commerciale. Questo aspetto, a mio avviso, va salvaguardato; tuttavia sarebbe necessaria una riorganizzazione generale degli allevamenti, alcuni dei quali presentano margini di miglioramento in termini di strutture e metodiche. Diciamo che più di un trasferimento dei capi al chiuso vedrei bene un incremento di efficienza delle realtà attuali, con l’applicazione di corrette pratiche di allevamento, sebbene esistano molti esempi di aziende già ben organizzate». Come esempio, Gallo ipotizza il ricorso a strutture confinate e controllate per la riproduzione, lasciando all’aperto magronaggio e ingrasso.

I nuovi ibridi

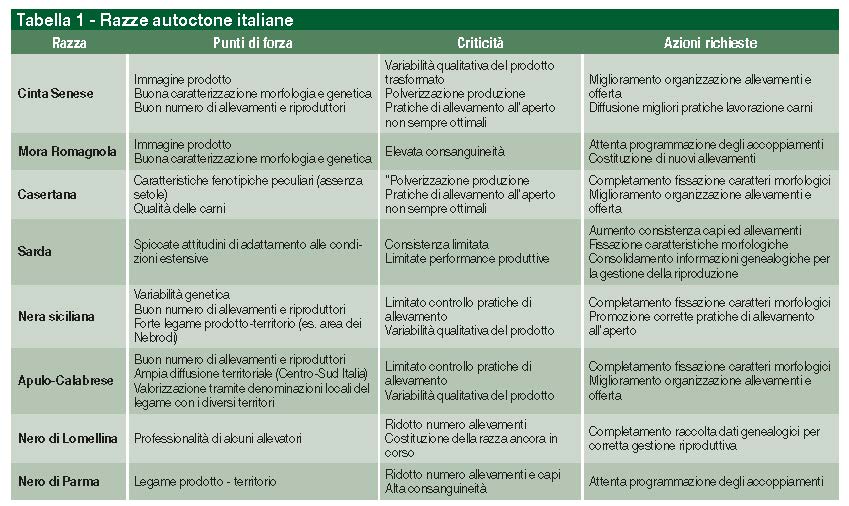

Accanto alle sei razze storiche ne sono state riconosciute due di nuova costituzione, il Nero di Lomellina e il Nero di Parma. Sono però in corso altri tentativi simili, come quello dell’ibrido Suino della Marca, per esempio, o il Suino delle Alpi. Come vedete lo sviluppo di questi animali frutto anche di incroci?

«Le razze di nuova costituzione o ibridi, ottenuti dall’incrocio di diverse razze, sono interessanti soprattutto per la valorizzazione di realtà locali che guardano alla suinicoltura rurale, mentre sotto il punto di vista della biodiversità non aggiungono molto all’esistente, essendo perlopiù frutto di meticciato tra razze già esistenti. Devo però evidenziare che gli allevamenti per queste nuove razze e ibridi sono in numero ridotto e le possibilità di espansione sembrano inferiori rispetto a quanto è avvenuto e avviene, per esempio, per le razze autoctone. Vedremo invece come si comporteranno gli ibridi terminali, resi possibili da una determinazione del Ministero nel luglio scorso».

Il riferimento è a un decreto Mipaaf che ha autorizzato l’ibridazione tra alcune razze autoctone e due linee migliorate, ovvero Large White e Duroc italiani. «Lo scopo – spiega Gallo – è ottenere ibridi terminali che, pur mantenendo alcune caratteristiche dei suini autoctoni, abbiano performance produttive più simili alla suinicoltura moderna. Sono già in corso diversi esperimenti di questo tipo; con il decreto Mipaaf è stato definito un quadro per regolamentare e indirizzare attività spontanee nate sul territorio. Ritengo che questo potrebbe essere uno strumento importante per aumentare il numero di capi oltre che per dare una nuova funzione alle razze autoctone: non più soltanto produttrici di capi da macello, ma anche elemento fondante per ibridi produttivi ma dalle caratteristiche molto tradizionali».